Les contradictions ne manquent pas au sein de ce qui forme la contre-culture américaine dans la deuxième moitié du 20ème siècle. Il est bon de s'interroger sur les limites de ces mouvements contestataires, et les raisons de leur essoufflement.

Une société diversifiée

Tout d'abord, il est important de mentionner que la jeunesse américaine est alors très diversifiée, et qu'une importante partie de la génération du baby-boom n'adhère pas à un style de vie en total opposition avec les codes de l'époque. Si certains se revendiquent d'un mouvement bien spécifique (hippie par exemple), d'autres se définissent comme de simples étudiants critiquant les politiques alors en place, ce qui n'est pas propre à la période. Être l'un ne veut pas dire être l'autre. En définitif, la contre-culture ne concerne qu'une fraction relativement modeste de la population américaine en termes d'âges, de localisation géographique, de classe sociale ou encore de groupe ethnique.

Les médias jouent alors une place importante dans la place accordée aux mouvements contestataires. En effet, la télévision notamment s'empressent de relater les événements les plus virulents, en insistant sur le caractère parfois violent des manifestations, ou le comportement débridé d'une minorité d'activistes plus radicaux. Elle fait ainsi passer des cas extrêmes pour une généralité.

Utopies et manque de cohésion

Ensuite, les mouvements qui forment la contre-culture dans la deuxième moitié du 20ème siècle sont multiples, dispersées, décentralisés. Certains possèdent un mode de fonctionnement propre, comme par exemple le partage d'un mode de vie en communauté. D'autres en revanche relèvent plus d'idées partagées et défendues par un nombre croissant de personnes: ainsi les mouvements féministes, écologistes, ou encore antimondialisations alors en plein expansion expriment des envies d'évolution vis à vis de la société et des mœurs de l'époque à travers différentes actions et actes de militantisme.

De plus, les turbulences des mouvements contestataires sont souvent absorbés peu à peu par la société. Les protestations perdent de leur vigueur suite aux évolutions des contextes politiques, sociaux, économiques mais aussi du désengagement de beaucoup de ses adhérents qui après avoir milité un temps, emportés par l’effet de masse et dynamisés par la propagation rapide des idées révolutionnaires, subissent une perte d’assurance en leurs idées, ou souhaitent simplement un schéma de vie plus classique, et plus stable.

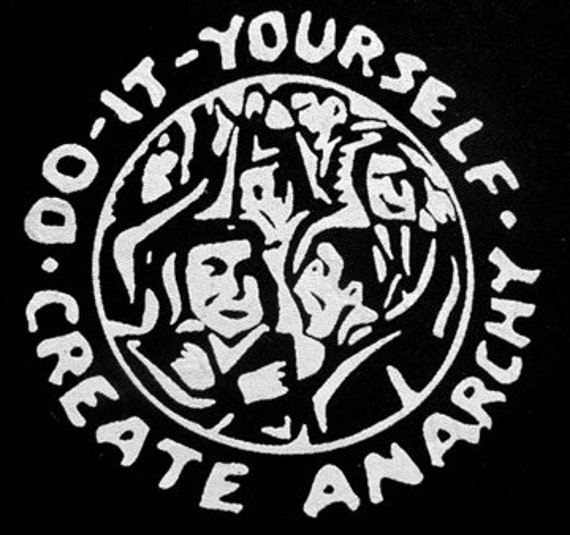

De nouveaux mouvements apparaissent donc en continu, marqués de l’empreinte laissée par ceux survenus auparavant, s’inscrivant dans leur continuité ou au contraire en marquant une rupture avec eux. Ainsi, nous pouvons penser aux punks qui, dès la fin des années 70 créent une rupture avec les tendances plutôt pacifistes des protestations des années 60. La crise, et la montée du chômage engendrent un flot de désespoir qui poussent les jeunes à la révolte par la provocation et le désordre, avec pour slogan évocateur: « no future ». Une nouvelle idéologie, contraire aux sixties dans sa forme d’expression voit le jour, pour ensuite se dissoudre dans d’autres mouvements, comme la vagues new wave entre autres.

"Do it yourself": slogan représentatif du mouvement punk

"create anarchy": les punks prônent la révolte par l'instauration du chaos, et est donc fortement lié à l'anarchisme, en opposition avec le pacifisme des hippies

La contre-culture est donc en perpétuel mouvement, elle varie en même temps que se métamorphosent les sociétés. Les différents courants qui la composent sont alors voués à s’essouffler pour disparaître, en tout cas dans leur forme originelle, ou mieux se renouveler.

La récupération marketing

Enfin, les mouvements contestataires sont quelquefois tellement absorbés par la culture dominante qu’ils en deviennent un objet de mode. Les marques reprennent alors des éléments représentatifs des mouvements d’opposition culturelle (vêtements, slogans, langages…) pour les convertir en arguments marketings. Elles absorbent la contre-culture pour l’incorporer à leur image.

C’est un concept intéressant pour les grandes entreprises car elles savent que les jeunes notamment se reconnaissent facilement dans des mouvements véhiculant des idées nouvelles, en contradictions avec les normes établies. En cherchant à se différencier, ils s’identifient à certains de ces courants et s’approprient leur idéologie bien souvent sans même en connaître toute la complexité. De nos jours, il n’est pas rare de voir dans des magasins de prêt à porter, des vêtements à l’effigie de groupes représentatifs du mouvement punk, ou tagués de logos tels que le peace and love. Dans le domaine de la publicité, le tag et le graffiti se sont banalisés, le greenwashing n’a jamais été autant d’actualité.

En définitif, la révolte elle-même en vient à devenir un argument commercial, ce qui est paradoxal car le capitalisme et le matérialisme font parti des institutions les plus contestées dans la contre-culture.